Истории Эриарата: Время Хаоса. №2

Джеремия. Глава 2

в которой читатели познакомятся с главным героем этой книги, а также с удивительными и утомительными подробностями организации праздничной охоты на кабанов при полном неимении кабанов

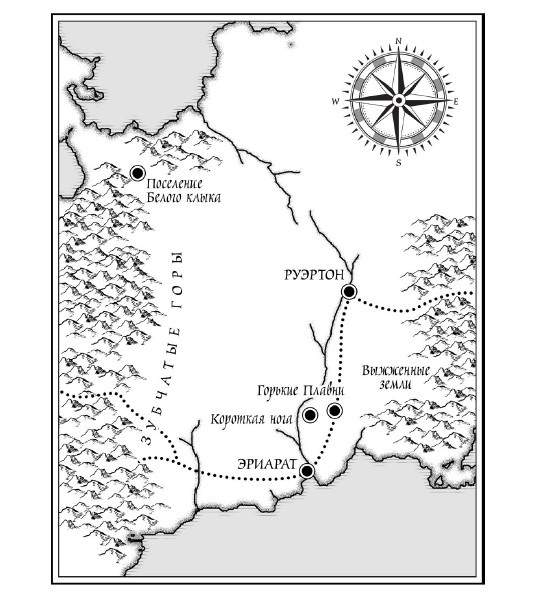

Город Эриарат расположился на холмах в излучье впадающей в море реки, и на юг от него море, в середине которого отважный мореход мог найти архипелаг Фим, управляемый железной рукой деспота, которого беднейшие из жителей острова почитают за живого бога, или по меньшей мере удачно делают вид; а немного на восток от него располагается архипелаг скалистых островов, что называется Кемегх, вечно враждующий с Фимом. А ещё дальше на юг, за морем, лежат пустынные земли королевства Фролк, где, по рассказам путешественников, солнце палит так нещадно, что все жители загорают дочерна, а женщины королевства столь на вид прекрасны (по другим версиям: столь ужасны), что один всего небрежный взгляд, брошенный на них, может навечно лишить мужчину покоя и сна, и потому они выходят из дома, лишь непременно закрыв лицо платком или полоской ткани; и загадочная страна Диокк, и полный тайн край под названием Камисест, где водятся крокодилы.

На восток от Эриарата, вдоль побережья, преодолев мили и мили равнин и сельских угодий, и десятки владений мелких и средних феодалов, кормивших и поивших вечно ненасытный Эриарат, и купающихся в отблесках его немеркнущей славы, корабли доплывали до стоящего на острове древнего замка-крепости Даннамор, отмечавшего границы владений города. И за Даннамором уже начинались земли страны Аманы, что вечно и безнадёжно соревновалась с Эриаратом в славе, богатстве и роскоши, но так же вечно уступала ему, не в силах сравниться с Городом Синих Крыш ни красотой строений, ни богатством и довольством своих жителей, ни, собственно, цветом крыш, каковые в Амане были на любой вкус, размер и цвет, но почему-то никто ими не восхищался.

На запад от Эриарата, через новые мили и мили равнин и поместий, бесстрашный путник мог добраться до Зубчатых гор, где живут кобольды, вечно роющие свои шахты и прииски, и выходящие на поверхность только под покровом ночи, и лишь в ночи безлунные, поскольку даже свет луны беспокоил их привыкшие к подземной тьме глаза. Там, при неверном свете звёзд, кобольды встречались с немногочисленными торговцами, нашедшими способ заручиться их доверием, и выменивали руду и слитки металла, а если повезёт — то и мастерски сделанное оружие или инструменты, чьё качество не нуждалось в лишних восхвалениях, а красота и мастерство украшающей их резьбы и гравировки были такими, что сложно было поверить, будто они могли быть созданы руками подземных жителей с толстыми корявыми серыми пальцами.

На северо-запад от Эриарата, к северной оконечности Зубчатых гор, и дальше вдоль них, преодолев предательские и зыбкие топи, отчаянный и настойчивый путник мог добраться до земель орков, и оказаться перед деревянным частоколом поселения Белый Клык, что названо так в честь белоснежной горы, у подножья которой располагается. И там путник мог на выбор — повернуть назад, если был осторожен или труслив, либо же проявить бесстрашие и отвагу — и потерять конечности и даже жизнь в схватке со свирепыми чудовищами, поскольку орки не славились гостеприимством, и едва ли кому-то из живущих людей удавалось проникнуть внутрь границ их скромных владений, чтобы узнать, какие секреты они таят.

Наконец, наименее бесстрашный и наиболее разумный путешественник из Эриарата мог двинуться на северо-восток — по дорогам проторенным и местами даже ухоженным, где на пути его ждали постоялые дворы и ночлеги, где дороги патрулировались стражей местных феодалов и были сравнительно безопасны, и где неустанно двигались другие путешественники, и торговые караваны, и множество спешащих по своим делам во все стороны путников; и так двигаясь без особых приключений, хоть и неторопливо, можно было добраться до города Руэртона — одного из крупных городов в тех краях, ничуть не пытающегося соревноваться с Эриаратом в величии или красоте, но живущим своей размеренной, привольной и сытой жизнью. Находясь на перекрестье пусть и не главных, но всё же торговых путей, Руэртон существовал в меру богато и вполне спокойно, формально находясь в подчинении Эриарату и магам Академии, но на деле успешно опекаясь и собственными интересами, и на момент описываемых событий им столь же в меру богато и спокойно управлял градоначальник Лисаниос д’Орнонтвилль — не то местный царёк, не то крупнейший из феодалов, не то удачливейший из купцов, нимало не забивавший себе голову титулами, и довольствовавшийся изрядной властью и почти непререкаемым авторитетом среди всех прочих купцов, феодалов и горожан благородных кровей.

Был Лисаниос д’Орнонтвилль богат, но не столь богаче всех прочих, чтобы распалить чрезмерно их зависть и заронить идею насильственного передела собственности; да и каждому в городе было известно, что своим изрядным состоянием Лисаниос был обязан не поборам и грабежам, а хитроумию и холодному расчёту, которые позволяли находить хорошие сделки и всё больше преумножать доставшийся в наследство от предков капитал.

Был Лисаниос могуществен, и войска его были сыты, одеты, на славу вооружены и преданы своему хозяину — но со времён прадедов Лисаниоса, уж много десятилетий, род д’Орнонтвиллей не обращал оружие против живущих рядом, используя солдат лишь для охраны города и своих земель, да редких столкновений с кочевниками или шайками бандитов; все же споры и свары с соседями род д’Орнонтвиллей решал приемлемыми в приличном обществе методами: интригами и подкупами, и разве что в совсем уж безвыходных ситуациях — бутылочкой отравленного вина, да и то чрезвычайно редко, и со всем должным уважением, в том смысле, что вино выбиралось что Лисаниосом, что его предками отменное, из лучших запасов, дабы не стыдно было таким отравить благородного и уважаемого соперника.

Наконец, пользовался Лисаниос почти что непререкаемым авторитетом в городе, и всей полнотой власти — но снова-таки, никогда ей не злоупотреблял, и не забывал прислушиваться к другим купцам и феодалам, так чтобы и самому не остаться в накладе, и не ущемить чьи интересы слишком сильно, чтобы не спровоцировать рознь или, чего хуже, бунт, — а ровно так, чтобы все вокруг остались более-менее недовольны, и все недовольны примерно поровну, и упорно называл Лисаниос это — компромиссом.

Всё вышеперечисленное давало Лисаниосу д’Орнонтвиллю все шансы мирно и спокойно, хоть и не без забот, дожить до преклонных лет, и передать ещё более умноженное состояние наследнику, старшему из двух его сыновей — не считая многочисленных бастардов, которыми щедро населил Лисаниос окрестности во времена бурной молодости, да только на то они и бастарды, что кто ж их считать-то будет, — старшему из двух сыновей, Джамату д’Орнонтвиллю.

Старшему из сыновей, Джамату, таким образом, давно был уготован путь в жизни, и будущее его рисовалось ясным и вполне безоблачным, если только не окажется он совсем глупцом, чтобы бездумно промотать отцовское состояние и репутацию; однако же глупцом старший сын не был, и годы юности разумно распределял между охотой, пьянками, гулянками и прочими увеселениями, что к лицу юноше знатного происхождения, и изучением отцовского ремесла и тонкостей взаимоотношений с купцами и заезжими торговцами, нюансов политики внутренней и внешней, мастерства интриг, и передающихся от отца сыну рецептов безотказных ядов — как уже было сказано, на тот исключительный случай, когда все другие методы окажутся бессильны в разрешении конфликта интересов, и компромисс будет решительно невозможен.

В двадцать четыре свои года Джамат уже успел стать надёжным отцовским помощником в торговле, и даже приобрёл некоторый вес в обществе купцов и феодалов — отчасти благодаря репутации своего рода, а отчасти благодаря в меру острому разуму и спокойному, выдержанному характеру. Всё чаще в последние годы уже немолодой и ставший тяжелее на подъём Лисаниос д’Орнонтвилль ленился отправляться в необходимые время от времени путешествия, пусть и не слишком дальние, но отнимающие время и причинявшие столь много мелких неудобств. И потому когда старший из сыновей, Джамат, достиг возраста девятнадцати лет, Лисаниос начал отправлять с поручениями из города его: то на юг, в Эриарат — получить привезённые морем товары и проследить, чтобы хитрые купцы не обсчитали и не обманули, то на запад — встретиться с купцами, что торгуют с кобольдами у Зубчатых гор, то на восток, в Аману, поискать новые выгодные сделки и новые полезные знакомства, и это не считая даже ближних поездок по владениям близлежащих феодалов и землевладельцев.

Поначалу Лисаниос отправлял сына с доверенными помощниками, сурово наказав вперёд них не лезть, лишней инициативы не проявлять, а слушать и научаться; Джамат же поручениями не тяготился, путешествовал с видимым удовольствием, и небезрезультатно, да так, что уже к двадцати двум годам Лисаниос рискнул отправить его в Аману одного (точнее, во главе небольшой армии слуг, помощников и охранников), где Джамат счастливо и проболтался едва ли не восемь месяцев, и даже проехал ещё дальше от Аманы на восток, исключительно чтобы посмотреть на живых слонов, но с удачей, временами всё-таки сопутствующей юности и бесшабашности, завёл в дороге полезные знакомства, заключил пару выгодных сделок, и вернулся домой хоть и вдвое позже против намеченного срока, но с небольшим ящичком самоцветов, купленных по случаю за деньги весьма разумные, а перепроданных в Эриарат — за деньги куда менее разумные, чем и пополнил семейный капитал хоть и не принципиально, но ощутимо. С той поры сердце Лисаниоса успокоилось, и стал он сыну доверять ещё больше, и знал, что случись с ним чего — семейное дело окажется в руках расчётливых, хитрых и умеренно бережливых; и стал Лисаниос потихоньку присматривать Джамату невесту, чтобы быть уверенным, что род его не пресечётся, и даже в худшем случае имя и состояние окажутся в руках сколько-нибудь надёжных — столь умудрён и предусмотрителен был этот государственный (технически: городской) муж.

Но наша история не о старшем из сыновей, а о младшем — о белокуром и стройном Джеремии д’Орнонтвилле, так поздно появившемся в первой главе, и, боюсь, произведшем не самое благоприятное первое впечатление, хоть и нельзя сказать, что вполне неверное.

Действительно, по сравнению со старшим братом, младший Джеремия обладал характером вздорным и горячим, был несдержан на слова и зачастую необдуман в поступках — то есть имел все качества характера, не столь уж редкие для избалованных сыновей феодалов и богачей, и в то же время отнюдь не те черты, что позволили роду д’Орнонтвиллей из поколения в поколение столь успешно лавировать в мутной воде городской политики, и не менее успешно — в бурном море торговли. И будь Джеремия старшим сыном, или того хуже — единственным, перспектива того, что он, склонный к скорым и скоропалительным решениям и ставящий минутное раздражение превыше холодного расчёта, унаследует семейное дело, вероятно, доставила бы Лисаниосу немало бессонных ночей.

Однако же не только Джеремия был сыном младшим, и стало быть, унаследовать дело мог только случись что-нибудь со старшим, Джаматом, — дело было ещё и в том, что в возрасте одиннадцати лет почти случайно стало известно о том, что у него есть талант к магии. И с того дня будущее его также было предрешено, ведь не таков был Лисаниос, чтобы отказаться от перспективы иметь настоящего мага в семье, да и сам Джеремия с того дня больше не думал ни о чём, кроме будущей карьеры мага — не считая, разумеется, нормальных для своего возраста развлечений и безделья, ведь был он, в конце-то концов, отпрыском знатного и богатого рода, хоть и обнаружил в себе магический талант.

А случилось всё это так.

На рубеже 1727-го и 1728-го годов, в двадцатый день Месяца коротких ночей, когда весь мир (кроме народов, придерживающихся совершенно других календарей) отмечает летнее солнцестояние, а с ним — наступающий Новый год, в доме Лисаниоса д’Орнонтвилля был двойной праздник, ведь родившийся за два дня до летнего солнцестояния Джамат праздновал свой восемнадцатый год рождения, а для народности амиатов, из которых происходило семейство д’Орнонтвиллей, на самом деле давно утратившее связь с предками и забывшее их язык, и лишь бережно хранившее приставку «д’» к родовому имени, по которой можно было догадаться о его происхождении — для народности амиатов число девять было священным, и каждые девять лет жизни человека они почитали за цикл. Как уже было сказано, род д’Орнонтвиллей давно забыл и язык, и веру, и большинство традиций своих предков, но про число девять Лисаниос вспомнил, и решил устроить празднование, чтобы заодно представить сына обществу уважаемых людей города, да под шумок, за трапезой и бутылочкой хорошего (и вполне безопасного для употребления) вина, быть может, урегулировать один неприятно затянувшийся спор, а может даже и не один.

Так или иначе, повод был найден, и вполне благопристойный, ведь следовать традициям предков в городе Руэртоне почиталось за добродетель, даже если (а в ряде случаев — особенно если) ты о них ничего толком не знаешь, и следуешь лишь тем из традиций, что уместны в пристойном обществе, и не включают в себя пыток, поклонения существам с ненормальным количеством глаз и конечностей, а также, скажем, военных набегов на соседей с целью грабежа — и последнее в приличном и давно покрывшемся благопристойным торговым жирком обществе Руэртона осуждалось особенно единодушно.

Как уже было сказано, конечной целью расчётливого Лисаниоса было отнюдь не доставить удовольствие виновнику торжества — это ни в коем случае не исключалось полностью и категорически, но и никак не стояло среди первоочередных задач, — а конечной целью было под благовидным предлогом собрать знать со всей округи и привести их в благоприятное расположение духа доступными средствами. Оттого расходов на празднование Лисаниос не жалел, логично рассматривая их как инвестиции в дело, и праздник растянулся на четыре полных дня, начавшись за день до летнего солнцестояния, достигнув кульминации в следующий полдень, и ещё два полных дня гуляли и веселились купцы и помещики; и масштабный замысел Лисаниоса дал ещё и тот неожиданный для устроителя результат, что некоторые из гостей, приехав и удивившись тому, насколько на широкую ногу поставлен хозяином праздник, решили не оставаться в долгу, и немедля приказали доставить из собственных владений угощения — кто бочку вина, кто воз пива, а кто целого быка, в сопровождении слуг, которые его и зажарят на вертеле во дворе (хотя нужно отметить, что некоторые из гостей, увидев масштаб праздника, напротив, немедля вызвали всех родных, чтобы больше съесть и выпить); так что небольшим, но приятным для Лисаниоса сюрпризом стало, что в итоге расходы на праздник оказались меньше прогнозированных примерно на одиннадцать процентов.

Не поскупился Лисаниос и на увеселения для приглашённых гостей, разумно рассудив, что оставленные без увеселений гости начнут их искать сами, и непременно найдут так или иначе, а в процессе могут причинить ущерб домашнему хозяйству и друг другу; первое не устраивало Лисаниоса из экономических соображений, второе же решительно не согласовывалось с замыслом привести гостей в добродушное настроение. А потому были запланированы хозяином экскурсии по владениям и хозяйствам рода д’Орнонтвиллей, где гостям кланялись крестьяне и работники, накануне получившие строгое указание помыться и выглядеть в целом благообразно; на третий день праздника была запланирована кабанья охота, для чего ещё за месяц до торжества по всем уголкам хозяйства Лисаниоса начали откармливать домашних поросят из тех, что выглядели посвирепей, а накануне охоты в строжайшей тайне красили их в бурый цвет и приматывали верёвочками клыки пострашней. По вечерам же гостей развлекали созванные со всей округи и даже из самого Эриарата музыканты, жонглёры, странствующие актёры — не говоря уже о бесконечных пирушках и неизбежной, хоть и довольно скромной по меркам аристократии, доле свар, ссор, вызовов на дуэль, благополучно никогда не доходивших до собственно дуэлей, а также супружеских измен, включая одну, где в суматохе провинциальные барон и баронесса запутались в партнёрах, и вместо чужих постелей случайно и ненамеренно оказались в постели друг с другом, что породило изрядное смущение, хотя и заново раздуло огонь страсти между ними, ну а в целом эта история была настолько смехотворна, что общество предпочло её побыстрее забыть, поскольку было совершенно непонятно, что ещё смешнее здесь можно придумать, и как упражняться на этот счёт в остроумии; впрочем, всё хорошо, что хорошо кончается.

Но то было позже, а на второй же день, в день солнцестояния, торжественную церемонию встречи Нового года и нового солнца проводил специально приехавший из Эриарата маг Страбо Безбородый; которого предусмотрительный Лисаниос предпочёл священнику, обычно проводившему церемонию, и было на то три причины: во-первых, священника религии амиатов Лисаниосу найти бы не удалось, во-вторых, если бы удалось, то стало бы кристально ясно, что всякие связи с родной верой семейство д’Орнонтвиллей давно утратило, а в-третьих отказ от священника позволял не заботиться вовсе о том, чтобы ненароком не оскорбить религиозные чувства гостей, исповедующих другую веру, либо же никакую. Так что выбор мага как главного действующего лица церемонии с точки зрения Лисаниоса имел целых три преимущества, и никаких недостатков, и особенно никакого риска в том не было, по причинам, которые сейчас станут известны.

Лисаниосу пришлось напрячь некоторые связи и потребовать некоторых услуг от разных людей, чтобы организовать приезд мага из Эриарата, и не потому, что Страбо Безбородый был слишком именит или могуществен — напротив, в иерархии магов Академии тот занимал не слишком высокое положение; однако сам факт того, что жил и работал он в Академии уже ставил его на несколько ступеней выше привычных, всем знакомых и давно поднадоевших магов, обитавших в Руэртоне. Необходимо отметить, что маги Академии были столь тяжелы на подъём (разумно полагая, что стоит один раз добровольно покинуть Академию, и не факт, что в её уютные стены удастся вернуться легко и скоро, в то время как в мире столько дел, которыми может оказаться необходимым заняться немедленно), и потому столь неохотно откликались на приглашения, что заполучить на праздник мага —любого мага Академии— было невиданной удачей, и было это понятно решительно всем и каждому. И хотя Страбо Безбородый, как уже было сказано, не отличался сверхъестественными талантами, и принадлежал к той многочисленной группе магов, что никогда не ощутили истинного зова Магии, и не могли надеяться творить настоящих чудес, а вынуждены были полагаться на изученные заклинания — всё же на его стороне были два фактора, обеспечившие ему тёплый приём и всеобщее уважение: во-первых, он был настоящим магом из настоящей Академии, а во-вторых, в Академии он занимался магией иллюзий, и знал наизусть и владел почти в совершенстве впечатляющим арсеналом практически совершенно бесполезных, и в тоже время весьма эффектных заклинаний.

С точки зрения Лисаниоса выбор этот был идеальным: настоящий маг, способный устроить впечатляющее представление, и почти наверняка физически неспособный затопить поместье или превратить гостей в жаб, будь то намеренно или случайно. С точки зрения же самого Страбо тот факт, что архимаг отпустил его из Академии в праздник и решил, что вполне обойдётся без талантов Страбо при устроении празднования в Академии, был симптомом весьма тревожным, и вселяющим большие опасения, и было в том рациональное зерно, как вы узнаете из этой книги, но существенно позже, и там ещё будет история про библиотеку, и книгу, и сложный открытый перелом лучевых костей — но давайте обо всём по порядку.

Маг Страбо Безбородый, ста тридцати трёх лет от роду, получил своё прозвище в юношеские годы ученичества в Академии, и сохранил при получении статуса мага; с тех пор борода его, конечно же, давно начала расти, но в соответствии с избранным именем он тщательно брил её пусть не каждый день, но хотя бы раз в неделю либо перед важным событием; а вместо бороды Страбо Безбородый щеголял огромными, завивающимися кверху чернильно-чёрными усами, что архимаг Академии не одобрял отдельно, и не раз ставил Страбо на вид его неполное соответствие традиционной внешности магов, и настойчиво рекомендовал наконец выбросить из головы вот эти юношеские закидоны, и отрастить наконец полагающуюся магу бороду. Чернильно-чёрные эти усы Страбо, в сочетании с роскошной лиловой мантией и высоким парадным, также лиловым, колпаком, совершенно зачаровали присутствовавшего на празднике одиннадцатилетнего Джеремию д’Орнонтвилля, который не сводил восхищённых глаз с мага на протяжении всей торжественной церемонии встречи нового солнца.

Полуденная церемония —чьей основной сутью, если отбросить церемониальные изыски, было официально заверить присутствующих, что новое солнце нового года не только успешно вскарабкалось на небосклон, но и вполне успешно начало с него спускаться— почти без перерыва перешла в праздничное застолье, которое от полудня практически без пауз тянулось до позднего вечера; и праздновали наступление нового года гости столь рьяно и усердно, что многим из них довелось ненадолго отлучаться от стола по различным надобностям, включая но не ограничиваясь тем, чтобы протрезветь, вздремнуть вот буквально ещё пять минуток, расстаться из излишками потреблённых яств и напитков с одного из, или даже с обоих сразу концов, произвести акт супружеской неверности (с переменным успехом, в силу количества употреблённых горячительных напитков, но в этом деле главное — участие, а не победа), либо же, напротив, с вызовом бросить перчатку в лицо наглецу, застуканному во время такового акта измены, но бросить, разумеется, так, чтобы в лицо скорее всё-таки не попасть и не портить отличный праздник, — причём в ряде случаев надобности эти гости норовили удовлетворить по нескольку за раз, одновременно либо по очереди. Потому компания за столом на протяжении шумного празднования всё время слегка тасовалась, и обновлялась, и менялась местами, и шумное веселье не испытывало недостатка в застольных историях, сплетнях, пересудах, и оттого ни у кого из присутствовавших так до конца и не получилось убедить остальных спеть хором, что, несомненно, существенно омрачило бы торжество.

Ото всей этой суматохи маг Страбо Безбородый, сидевший на почётном месте у торца длинного главного стола, прямо напротив хозяина дома Лисаниоса д’Орнонтвилля — которого, впрочем, не мог разглядеть по причине значительной длины стола и обилия между ними кушаний, бутылок и жестикулирующих и требующих внимания рук,— слегка растерявшийся маг Страбо Безбородый, надёжно зажатый между добродушным купцом слева, непрестанно подливавшим магу вина, и бароном, чьё имя маг не мог вспомнить, как ни силился, справа, непрестанно и почти насильно норовящим всунуть в рот магу индюшачью ножку, — от всей этой суматохи маг Страбо Безбородый едва ли не первым из гостей пришёл в запланированное Лисаниосом совершеннейшее расположение духа, и пришёл в него весьма основательно и бесповоротно, а потому решительно встал из-за стола, и уверенной, лишь слегка шатающейся походкой преодолел всё расстояние до хозяина дома, которого и обрадовал своим непреклонным решением поразить гостей иллюзиями и фокусами, подобных которым они не видели ранее, и едва ли увидят впредь.

Лисаниос же, в свою очередь, от такого предложения также пришёл в совершеннейшее расположение духа, поскольку магическое представление, которое обещал устроить маг, превосходило все его смелые ожидания — он был более чем счастлив уже тому факту, что маг наверняка ничего не сожжёт и никого ни во что не превратит; желать же, чтобы от мага на празднике была ещё и какая-то польза, было для него совершенно немыслимо. С тем большим энтузиазмом он ухватился за это предложение, и молниеносно (пока маг не успел протрезветь и передумать) отдал указания слугам, которые тут же решительно очистили помост-сцену от музыкантов, как раз игравших на редкость заунывную, а потому наверняка глубоко народную мелодию.

И так случилось, что весьма благорасположенный маг Страбо Безбородый оказался на помосте перед гостями, и с неожиданным даже для себя энтузиазмом, и к абсолютному восторгу собравшихся, начал зажигать в вечернем воздухе звёзды, взрывать магические фейерверки в сумеречном небе, и жонглировать разноцветными светящимися магическими шарами.

Излишне даже говорить, что и так очарованного магом Джеремию д’Орнонтвилля неудержимо влекло от детского столика к сцене, где такой удивительный маг с огромными усищами творил совершенно невообразимые и завораживающие фокусы.

И в свете всего вышеописанного, читателю должно быть совершенно не удивительно, что в какой-то момент очень основательно благорасположенный маг, жонглируя светящимися магическими шарами, наконец наступил на полу собственной мантии, потерял равновесие, и позорно шлёпнулся на задницу, потеряв колпак; а разноцветные магические шары бесконтрольно полетели во все стороны, но будучи порождены магией иллюзий, а стало быть, будучи невещественны и неосязаемы, свободно проходили сквозь гостей и предметы, и вскоре гасли, лишённые энергии мага, потерявшего вместе с равновесием и достоинством остатки концентрации, так что за считанные секунды все магические шары исчезли без следа.

Все, кроме одного, который Джеремия поймал на лету, и который сейчас держал в руке и с любопытством рассматривал.

— Лисаниос, — нарушил тишину один из сидевших рядом с хозяином гостей, — я только могу сказать, что и у этого д’Орнонтвилля руки загребущие… — И первым громогласно расхохотался, а за ним последовали остальные гости, и над столом воцарился обычный шум и гам, и только Лисаниос, проницательный и хитрый Лисаниос, молча и внимательно, не отрываясь, смотрел на так и продолжавшего сидеть и стремительно трезвеющего мага, который, в свою очередь, точно так же внимательно и не отрываясь смотрел на одиннадцатилетнего Джеремию, который держал в руках несуществующий магический шар, и не думавший без следа растворяться в вечерних сумерках, а напротив, ярко горевший и чуть-чуть пульсировавший светом в такт восторженному дыханию мальчика.

— Лисаниос, — сказал Страбо Безбородый хозяину позже, когда удалось незаметно покинуть застолье, — у твоего младшего сына талант к магии.

— Я догадался по твоему растерянному виду, маг Страбо, — кивнул Лисаниос, и маг пропустил фамильярность мимо ушей.

— Ты должен отдать его в обучение в Академию, — продолжал Страбо. — Таков обычай, таков закон; магический талант нельзя закапывать в землю. Кроме того, всегда существует опасность, что магия будет бесконтрольно искать выход, и это может причинить… скажем так, неприятности… Поэтому каковы бы ни были ранее твои планы на его будущее…

— У меня нет никаких планов, — прервал его Лисаниос. — Моё дело унаследует мой старший, Джамат. — И сообразив, что сказанное вышло не слишком комплиментарным, Лисаниос продолжил без запинки: — Кроме того, иметь мага в семье будет невероятной честью для рода д’Орнонтвиллей. — «Не говоря о всевозможных практических пользах, которые из этого факта могут вытекать», продолжил он уже мысленно.

— Джеремия? — позвал мальчика к себе Страбо Безбородый, и тот наконец отвлёкся от магического шара, который тут же исчез без следа, словно его и не было; но прежде, чем Джеремия успел осознать это и расстроиться, маг Страбо, удивительный маг Страбо в лиловой мантии и с такими замечательными усами, наклонился к мальчику и полностью и безраздельно завладел его вниманием: — Джеремия, похоже, у тебя талант к магии. Ты поймал мой магический шар.

Джеремия молча кивнул, пожирая глазами мага, вдруг оказавшегося совсем рядом, и разговаривающего только с ним, с Джеремией.

— Ты бы хотел научиться магии, Джеремия? — спросил его Страбо.

— Ты… вы… научите меня, как делать такие штуки? — не веря своему счастью, переспросил Джеремия.

— Ты научишься куда большему, — усмехнулся Страбо. — Мы поговорим с твоим отцом об этом.

В тот вечер, в двадцатый день Месяца коротких ночей, на рубеже 1727-го и 1728-го годов, жизнь Джеремии д’Орнонтвилля изменилась навсегда, и уже никогда он не мыслил себя никем, кроме мага, и не мечтал ни о чём, кроме как достичь вершин магического мастерства.

За двадцатым днём Месяца коротких ночей пришёл день двадцать первый, третий день празднования, и весёлая кабанья охота, во время которой миролюбивые крашеные кабанчики с отваливающимися свирепыми клыками устрашающе хрюкали на гостей из кустов; и хитрый обман Лисаниоса остался нераскрытым, поскольку на третий день гости были решительно не в силах попасть из арбалетов куда бы то ни было, и лишь к общему веселью супруге одного из землевладельцев прострелили подол платья, да и то уже по возвращении в поместье.

За двадцать первым днём пришёл двадцать второй, и праздник клонился к завершению, ибо наименее тренированные и искушённые в светской жизни гости начали отказываться от порций напитков, и некоторым это начало удаваться, а под вечер наконец одному из наиболее искушённых в светской жизни гостей удалось случайно поджечь кровать в отведённой ему спальне, и всем стало ясно, что праздник удался полностью и на славу.

А за двадцать вторым днём пришёл двадцать третий, и на славу попраздновавшие гости с утра потянулись по домам, а слуги семейства д’Орнонтвиллей принялись устранять последствия празднования; и даже Лисаниос был вполне доволен результатом, в вечер третьего дня исхитрившись наконец разрешить многомесячной длительности имущественный спор между двумя феодалами, грозивший перерасти в затяжную, и возможно, кровную вражду, хоть и начался он внешне безобидно из-за двух и двух третей свиньи, не сошедшихся в подсчётах в прошлом году — собственно, ради чего всё празднование и неуклонное приведение гостей в благоприятное расположение духа изначально и затевалось.

В двадцать седьмой же день Месяца коротких ночей в кабинет Лисаниоса, всё ещё пребывающего в совершенном удовлетворении от того, что в который раз он подтвердил свою беспристрастность и справедливость, к равному неудовлетворению обеих сторон рассудив такой запутанный спор по такому дурацкому поводу, и предвкушающего долгие грядущие годы, в которые ненавистные ему до кончиков копыт две и две трети свиньи не будут приходить к нему по ночам во сне, — в кабинет Лисаниоса вбежал слуга и с порога закричал:

— Карета магов подъезжает!

Немного ошеломлённый таким внезапным визитом, Лисаниос едва успел спуститься и встретить карету уже у крыльца дома; из кареты вылез уже известный нам Страбо Безбородый, одетый несколько менее торжественно, но более практично; за ним следом оттуда же появился высокий, худой, с как бы заранее недовольным видом незнакомый Лисаниосу маг, одетый в чёрное с серебром.

— Могущественный Страбо, — официально приветствовал гостей Лисаниос; при этом обращении незнакомый маг недовольно покривил угол рта.

— Здравствуй, благородный Лисаниос, — столь же официально приветствовал его Страбо Безбородый. — Позволь представить тебе могущественного Акамуса Премудрого. Прости нас, что мы явились без приглашения. — На этих словах Акамус снова недовольно покривил ртом, всем своим видом показывая, что магам не нужно никакое приглашение, чтобы явиться в любой дом, куда им заблагорассудится, и что именно так должен быть устроен мир.

— Могущественный Акамус, — слегка поклонился Лисаниос. — Позвольте пригласить вас в дом, где мы сможем поговорить без помех.

Удобно устроившись в креслах гостиной, и дождавшись, пока слуги принесут напитки — причём Акамус отказался от вина и потребовал простой воды,— Лисаниос отослал слуг прочь, велев им затворить двери и не подслушивать, и наконец перешёл к делу:

— Могущественный Страбо, могущественный Акамус, что привело вас в мой дом?

— Я могущественный Акамус Премудрый, маг шестой ступени, — сказал Акамус, — и вот уже много лет я возглавляю преподавательский состав Академии. Вопреки распространённому мнению, далеко не вся деятельность Академии сводится к обучению новых магов — многие из нас занимается исследованиями в области магии и другими необходимыми вещами; однако же никто иной, как я занимаюсь всеми вопросами, что касаются приёма и обучения новых адептов.

Лисаниос кивнул в знак понимания сказанного, что вполне могло бы и сойти за знак признания и понимания ответственности и важности поста гостя.

— Несколько менее могущественный Страбо Безбородый рассказал мне о происшедшем на празднике с твоим сыном, благородный Лисаниос, — продолжил несколько более могущественный Акамус, которого нимало не заботила самооценка Страбо Безбородого, как не заботила Акамуса самооценка ни одного мага ниже четвёртой ступени, к которым он относился откровенно пренебрежительно. — Не присутствуя при происшедшем сам, я всё же склонен полагаться на способности несколько менее могущественного Страбо увидеть признаки пробуждающейся магии в твоём сыне, благородный Лисаниос, и в виде исключения я прибыл сюда самолично, чтобы обсудить его будущее, и те действия, которые следует тебе предпринять.

— Я чрезвычайно польщён твоим персональным вниманием к моему сыну, могущественный Акамус, — ответил Лисаниос, — и даже надеяться не мог, что мой дом и род удостоится визита такого могущественного…

— Твои дом и род здесь ни при чём, — бесцеремонно оборвал его Акамус. — Благородный Лисаниос, насколько мне известно, твоему сыну Джеремии одиннадцать лет?

— Ты прав, о могущественный, — сдержал своё раздражение Лисаниос.

— Благородный Лисаниос, — продолжил Акамус, — чего, возможно, ты не знаешь, так это того, что магические таланты чрезвычайно редко проявляются в таком юном возрасте.

Лисаниос выразил вежливое молчаливое удивление.

— Как правило, магические таланты проявляются у юношей в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, в пору полового созревания. — При последних словах могущественный маг снова покривил рот, всем своим видом осуждая, видимо, как сам факт такого созревания, так и в целом факт существования пола, да ещё двух различных, которые, дай им волю, будут заниматься друг с другом страшно подумать, чем. — Проявление любых признаков магии в таком юном возрасте как у твоего сына представляет особый интерес, поскольку может служить признаком чрезвычайно высокого магического потенциала. Именно потому я счёл возможным прибыть сюда самолично, чтобы познакомиться с юным Джеремией и поговорить с тобой.

С этого места Лисаниос начал слушать очень внимательно, мысленно делая пометки.

— Хаотические и бесконтрольные проявления магии опасны в любом возрасте, а в столь юном, и следовательно, при таком высоком возможном потенциале — вдвойне. Как тебе известно, благородный Лисаниос, Академия настаивает на том, чтобы детей даже с самыми зачаточными проявлениями магии в обязательном порядке отсылали на обучение. В твоём же случае, учитывая возраст, в котором проявил способности к магии твой сын, благородный Лианиос, я вообще не считаю нужным что бы то ни было обсуждать. Он будет обучаться магии.

— Могущественный Акамус, — сказал Лисаниос, — как я сразу же сказал могущественному Страбо, для меня и моей семьи будет большой честью, если мой сын Джеремия станет магом. И теперь, услышав от тебя, могущественный, о том, что его талант примечателен, я вдвойне крепок в своём решении, ведь даже при малом шансе на то, что талант его уникален, было бы поистине преступлением не дать ему раскрыться во всей полноте; причём преступлением, как я понимаю, возможно опасным.

Очевидно, это был правильный вариант ответа, поскольку могущественный Акамус в этот раз не скривил рта, а лишь кивнул и продолжил:

— Я рад, что ты понимаешь ситуацию, благородный Лисаниос, и что выбора у тебя на самом деле никакого нет. — На этих словах Лисаниос сам скривил рот, но лишь мысленно. — Теперь нам осталось определиться с деталями, что будет несколько сложнее, чем обычно. Проблема заключается в том, что твой сын слишком мал, чтобы обучаться — как правило, в Академию принимают юношей в возрасте семнадцати-восемнадцати лет; а до того науки ещё не идут им впрок, и равно же неразумно незрелому ребёнку открывать секреты магии, небезопасные и требующие серьёзнейшего к себе отношения. Однако и оставлять без надзора и присмотра столь юный талант было бы не менее опасным и безрассудным. — Акамус задумчиво почесал за ухом, что несказанно удивило Лисаниоса, ведь до того маг не проявлял никаких нормальных человеческих эмоций.

— В обычной ситуации, когда талант проявляется в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, — продолжил Акамус, — и когда мы, как правило, немедля узнаём о нём, мы забираем будущего адепта из семьи и определяем его временно к одному из магов, который наблюдает за юношей, готовит его к обучению, и наконец приглашаем адепта в Академию по достижении семнадцати лет. За год, максимум два, талант едва ли может раскрыться в опасных пределах, но даже в этом случае мы стараемся не оставлять его без присмотра. Однако твой сын слишком мал для этого; и вместе с тем столь рано открывшийся талант может быть вдвойне непредсказуем, а сила его, повторюсь, может быть весьма велика, и может представлять большую опасность.

Акамус снова задумчиво почесал за ухом.

— Что ж, уникальная ситуация требует уникальных решений.

И так случилось, что в возрасте одиннадцати лет юный Джеремия д’Орнонтвилль оказался во внимании Академии магов, и более уже не оставался без её надзора никогда. В скором времени он —с няньками и слугами, да и чего уж там таить, и сам Лисаниос тоже собрался в путь, чтобы с важным видом пройтись по аллеям Академии как отец будущего мага,— в скором времени Джеремия совершил своё первое путешествие в Эриарат и впервые увидел Академию, где ему предстояло учиться через почти невообразимых для мальчика шесть лет. Пробыв в стенах Академии немногим более недели, он вернулся домой — а с ним в поместье прибыл несколько менее могущественный Страбо Безбородый, назначенный (а с его точки зрения — сосланный) в опекуны юному Джеремии.

Без малого три года почти безвылазно проведя в поместье д’Орнонтвиллей, смирившийся с временной ссылкой Страбо Безбородый наблюдал за Джеремией и обучал его попеременно то светским наукам, сменив на этом посту предыдущего учителя, то безобидным фокусам и простейшей магии иллюзий, чтобы направить зарождающиеся способности в безопасное русло; и по окончании этого срока и сам Страбо, и несколько более могущественный Акамус (не счёвший нужным, впрочем, появиться лично в Руэртоне более никогда) согласились с тем, что мальчик достигает несомненных успехов в разрешённых ему пределах, самопроизвольных проявлений магии не наблюдается, равно как и не наблюдается никаких сверхъестественных талантов, что, впрочем, пока что и к лучшему, и четырнадцатилетний на тот момент Джеремия был оставлен на родительское попечение со строгим наказом сообщать о любых необычных магических проявлениях.

Оставшись без надзора бдительного Страбо Безбородого, и уже вступая в столь раздражающую Акамуса Премудрого самим фактом своего существования пору полового созревания, юный Джеремия на время забросил все занятия и упражнения в магии, и всецело окунулся в приличествующие аристократическому юноше — а стало быть, преимущественно, порицаемые вслух обществом — занятия и удовольствия, и так провёл ещё два года, вполне удовлетворённый тем, что будущее его определено, и старающийся не слишком задумываться о значении слова «целибат», которое неотъемлемо было связано с профессией мага, и которое находило всецелое одобрение Премудрого Акамуса; а если и задумывался Джеремия об этой перспективе, так лишь для того, чтобы полнее вдохнуть вольной жизни в оставшиеся до обучения годы.

Тем временем от возвратившегося из путешествия в Аману (и к слонам) Джамата хитроумный Лисаниос узнал, что среди знакомых ему преимущественно по переписке и долговым обязательствам торговых партнёров в этом городе есть некто по имени Ликомедес Аланис, оптовый торговец тканями, чей сын Тимократес также недавно проявил способности к магии, и теперь готовится к поступлению в Академию. Будучи на год старше Джеремии, Тимократес и к занятиям должен был приступить на год ранее, однако пустив в ход весьма вольную трактовку календарных дат и некоторые другие ухищрения, Лисаниос исхитрился убедить Ликомедеса отдать сына на обучение на год позже, так чтобы тот учился вместе с Джеремией; и двигали им при этом отчасти мотивы заботы о сыне, а отчасти — интересы корыстные, и далекоидущие планы по созданию совместных с Ликомедесом деловых предприятий. Излишне, наверное, и говорить, что особых возражений со стороны самого Тимократеса перспектива ещё одного года свободной и беззаботной жизни не вызвала.

Так в возрасте шестнадцати лет Джеремия к своему удивлению отправился в город Аману, где провёл ещё год в приличествующих своему возрасту и положению кутежах, теперь в компании Тимократеса, с которым крепко сдружился; и где высочайшим проявлением его магических способностей была попытка как-то раз расплатиться в доме удовольствий иллюзорным и несуществующим кошельком медных монет, да и этот инцидент вполне может оправдать тот факт, что заклинания он сотворить позабыл вообще, а в существовании воображаемого кошелька был абсолютно и искренне уверен в силу чрезвычайно сильного опьянения, начисто позабыв, что уже один раз отдал его в оплату в предыдущем заведении.

В двадцать четвёртый день Месяца сладкого мёда 1734-го года друзья начали собираться в путь, и вскоре отправились из Аманы в Эриарат морем — и так вышло, что в седьмой день Месяца жатвы, после не слишком долгого, хоть и утомительного, и не слишком примечательного плавания, Джеремия д’Орнонтвилль со своими спутниками ехал верхом по городу со стороны пристани, с юга на север, хоть родной город его располагался на северо-востоке, и въехать в город он, по логике вещей, должен был как раз по суше с севера, направляясь на юг, — да, особо внимательный читатель, я знаю, что тебя некоторое время беспокоила эта кажущаяся неувязка.

И вот как вышло, что на повороте весело скачущий на жеребце Джеремия д’Орнонтвилль едва не влетел в телегу переводящего дыхание подмастерья пекаря Амеса, и раздосадованный, небрежно стегнул его плёткой по спине, закричав:

— С дороги, скотина! — и не задерживаясь, продолжил свой путь в центр Эриарата, Города Синих Крыш, с правого берега реки на левый, по ажурным белоснежным мостам, к вздымающимся в небо башням Академии магов, где ему предстояло наконец приступить у настоящему обучению, и — кто знает, быть может, стать величайшим из магов современности. (На самом деле, нет.)